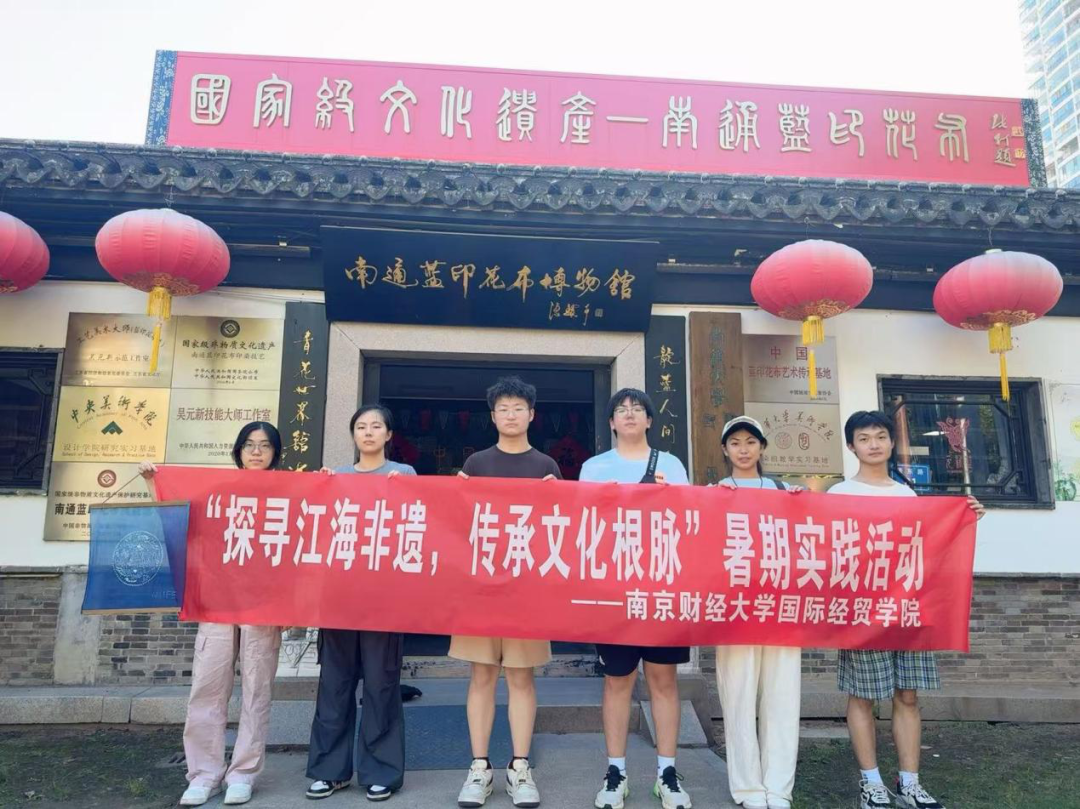

8月2日至5日,为响应国家非物质文化遗产保护与传承的战略号召,挖掘南通蓝印花布这一国家级非遗的文化价值与时代活力,南京财经大学沙巴体育

“蓝韵江海”小分队深入南通蓝印花布博物馆,以“文化解码、技艺传承、创新调研”为主线,展开为期四天的非遗实践,在历史溯源、匠人对话与社区探索中,书写青年传承的生动注脚。

靛蓝脉贯千年,江海育非遗根骨

南通蓝印花布,作为国家级非物质文化遗产,承载着千年江海文化的基因密码。其根脉可追溯至秦汉夹缬工艺,经宋元技术迭代,在明清时期因南通得天独厚的蓼蓝种植条件与纺织业传统,成为市井生活的“文化图腾”。

独特的灰浆防染技艺更堪称“活态非遗标本”:以油纸精刻纹样,黄豆粉调浆作“防染剂”,浸天然靛蓝染缸,经反复刮白、晾晒,最终在布料上晕染出如“穿在身上的青花瓷”般的冰裂纹理。手工刻板的刀路、刮浆的力度、染色的时序,皆藏着匠人“慢工出细活”的坚守;而每一块蓝印花布包裹的嫁妆、盛载的粮食、遮蔽的窗棂,更让这项技艺成为“江海生活的容器”,沉淀着南通人的审美与记忆。

图为队员参观博物馆照片 队员 石妍摄影

观纹寻史脉,触步感匠心

推开博物馆的大门,靛蓝色漫过视线。实践队员开始了参观,玻璃展柜里,不同时期的展品向参观者诉说着蓝印花布的历史。春秋战国的夹缬残片泛着岁月的柔光,纹样虽模糊,却能辨认出早期防染工艺的稚拙;明清的被面则铺展着饱满的“鱼戏莲”,针脚与蓝白纹路交错,像在诉说“嫁女必陪蓝印布”的民俗旧闻;而民国的包袱皮上,“四季平安”的字样被摩挲得发亮,边角的磨损里藏着赶集人的体温。抬头时,墙面上展示的蓝印花布在阳光的照耀下浮动,从古朴到灵动,都凝在这蓝白之间。历经千年流转,蓝印花布成为南通极具特色的文化宝物,承载着浓厚的文化底蕴。

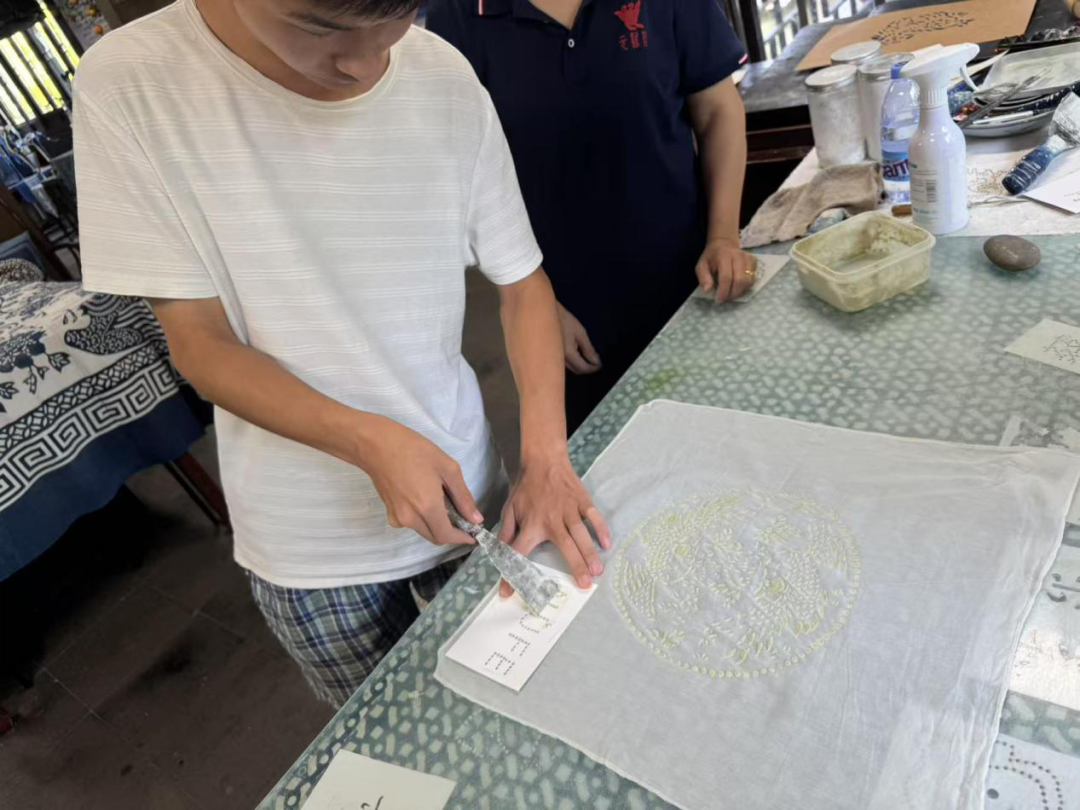

图为队员亲自体验蓝印花布制作 队员 石妍摄

镂版凝霜藏巧思,染缸映月绽蓝白

参观结束后,实践队员来到染房,体验蓝印花布的制作。在传承人的带领下,实践队员们仔细地感受了蓝印花布的“刻、刮、染、脱”四步古法,这一制作过程堪称一场精密的艺术创作:首先需将设计好的纹样雕刻在铜版纸上,再用刮刀将防染浆剂均匀刮入镂空部分,涂抹均匀之后将其风干,在风干过程中可亲自设计图案并将图案敲出,待风干后以同样的步骤将防染浆均匀刮入图案的镂空部分,再次进行晾晒,待晾晒完毕,把布料反复浸染蓝靛染料4-5次,最后通过清洗去除浆剂,呈现出层次分明的蓝白图案。通过传承人的讲解和队员的亲自动手,队员们感受到蓝印花布的制作如一场对称的修行——既守着“左右相顾、阴阳相生”的古法,也在创新中寻找传统与当下的对称点。

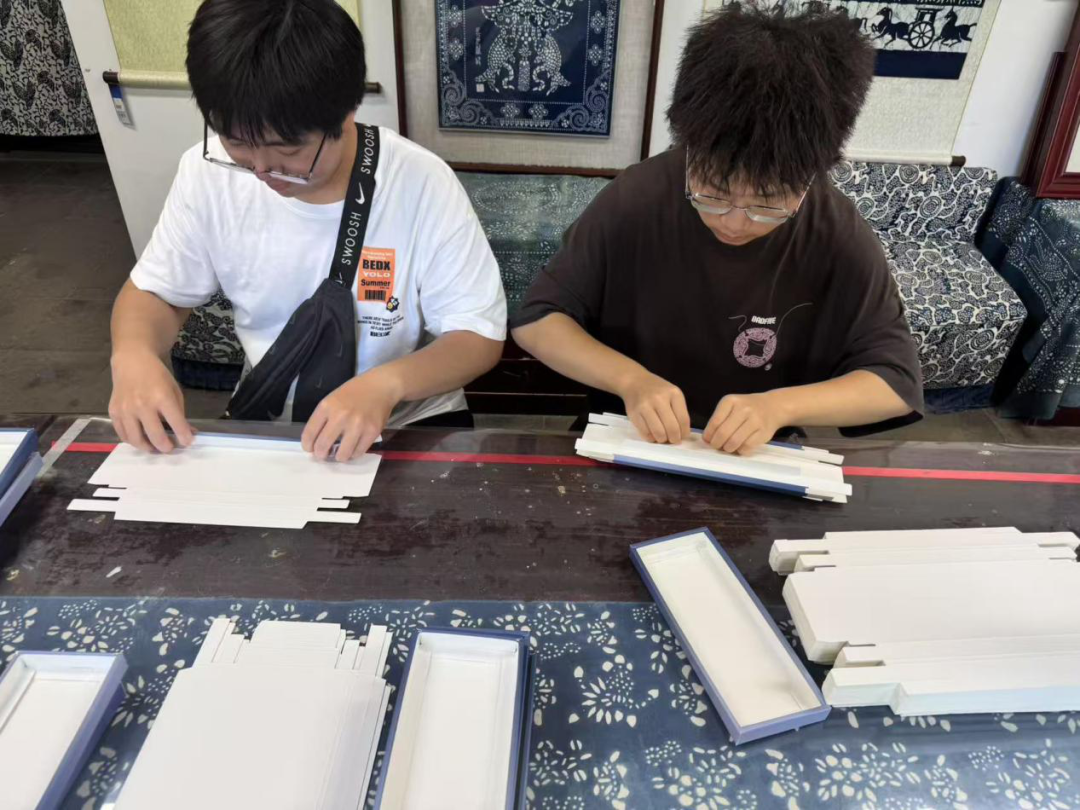

图为队员实践内容 队员 石妍摄

触摸千年技艺,编织传承新篇

制作完蓝印花布,实践队员移步至工作室进行实践活动,传承人布置了一项需要团队合作的任务——叠纸盒,据她所说,要想蓝印花布制作得精美,团队合作是离不开的,各队员间的配合至关重要。对此,团队队员积极分工,从最初的生疏到之后的默契,每一位队员都从中领悟到了非遗传承的不易。

图为实践队员合影 队员 石妍摄

指尖落刀知匠心,蓝白染心悟传承

通过此次调研活动,实践队员们深刻认识到非遗保护的不易性和复杂性。经过短暂的调研活动,队员们纷纷表示,只有近距离-接触蓝印花布,才能理解老先生所说的“做布如做人”。每一位队员都亲身体验到,守护蓝印花布这样的文化瑰宝,不仅需要嘴上的口号,更要将其推广到社会,让更多人知晓、了解,以一代代人的力量将这瑰宝流传下去。未来,作为新时代的大学生,实践队员都表示要深入基层,探索非遗,传承弘扬,用实际行动响应国家号召,为民族的文化保护贡献出青年人的力量。